최성철 개인전(조각)전시

- 공연장

- 해안동2가 8-15번지 갤러리지오

- 공연기간

- 2015.10.24 ~ 2015.10.30

- 관람료

- 무료

- 장르

- 전시

- 문의

- 032-773-8155

최 성 철 (崔 星 喆 Choi Sungchul)\r

이태리 까라라 국립미술원 (Accademia di Belle Arti di Carrara)조각과 졸업\r

인하대 및 동대학원졸업\r

개인전\r

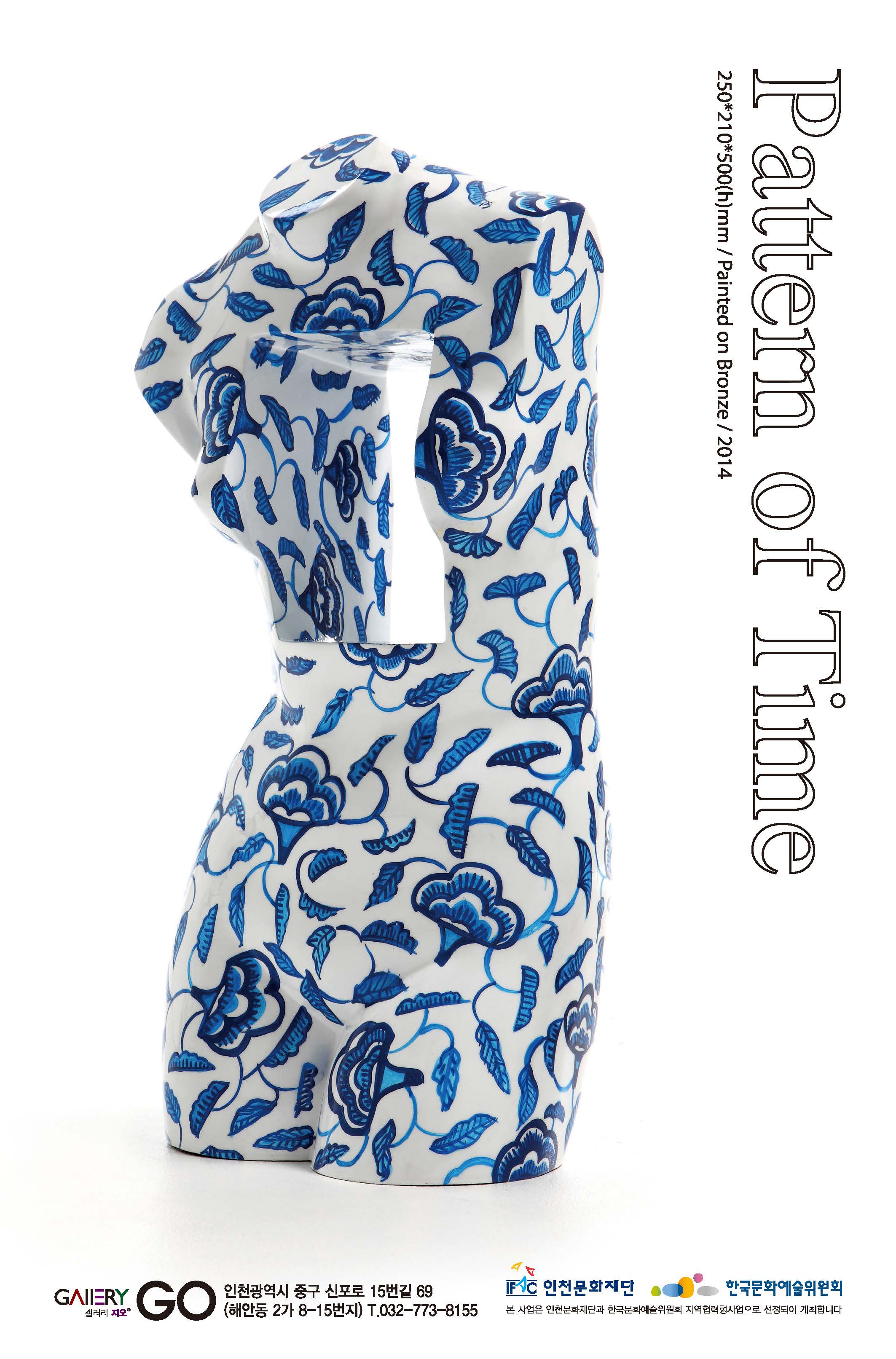

2015 : “Pattern of Time"갤러리 지오. 인천\r

2013 : “A nomade who gets lost in the Labyrinth of Life”의정부예술의전당.\r

2009 : "Sculpture with colors-choi's puppy" Kring.금호미술관기획. 서울\r

2008 : “Sculpture with colors-The Apple of Paris” 에비뉴얼 롯데갤러리. 서울\r

2007 : “Sculpture with colors” 미술공간 현. 서울\r

2005 : “확산” 소헌갤러리. 대구\r

2004 : “물질로부터의 일탈” 신세계갤러리. 인천\r

2003 : “Sculpture with colors” 공평아트센타. 서울\r

2000 : “시간의 흐름” Mercurio 갤러리. 이태리\r

1999 : “내면을 엿보는 사람들” Petrartedizioni 갤러리.이태리\r

1999 : “화려한 외출” Zhentscheuer 갤러리. 독일\r

1998 : “도시공원-정원-을 위한 야외조각전” Giardino Ciccio. 이태리\r

\r

조각적 회화, 회화적 조각\r

미켈란젤로(Micgelangelo)는 대리석 속에 갇혀있는 인간을 해방시키는 것이 조각가의 임무라고 말한바 있다. 아마도 르네상스 시대의 이 거장은 채석장에 아무렇게나 굴러다니는 돌덩이만 보아도 거기에서 형태와 공간, 매스, 동세, 균형 등 조각의 기본적인 요소들을 본능적으로 떠올렸을 것이다.\r

그리고 봄 햇살이 동토에 움츠리고 있던 만물을 소생시키듯이 그 조각가는 돌 속에 잠들어 있는 가엾은 인간들을 깨워 햇살 충만한 세상으로 불러내었던 것이다.\r

그러나 최성철은 이렇게 해방시킨 대상들에 일정의 채색을 가함으로써 이 대상의 본질을 유폐시키는 작업을 하고 있다. 재료를 선택하여 공들여 깎거나 어떤 형태로 만들어진 그의 조각은 아직 완성된 것이 아니다. 작가는 나름의 치밀한 논리에 의해 대상을 구획하고 분할하여 여기에 생경한 색채들을 채워 넣음으로써 매우 이상적이면서도 감각적인 조각 작품을 만들어 간다. 그러면 조각으로서의 단단한 속성이나 중량감의 상실이라는 위험을\r

\r

다시 자연으로\r

그럼에도 불구하고 최성철의 조각은 여전히 모더니즘미술의 궤적 안에 존재한다. 우회적으로 자연에 접근하고자하는 태도가 그렇고, 대상을 규정하는 방식 또한 그렇다. 우선 그의 작품은 몬드리안(P. Mondrian)이나 말레비치(K. S. Malevich)의 그것처럼 철저한 이성적 사고의 산물이다. 아마도 그의 작업과정은 정과 드릴, 그리고 사포를 사용하는 장인적 노고 못지 않게 선, 색채, 비례 등 조형요소들 간의 어울림에 대한 미학적 고민도 컸을 것이다.\r

작가는 문학적 서사는 물론 어떤 상징이나 알레고리도 사용할 의도가 없고, 구체적이고 선명한 구성만이 그의 주된 관심사로 비쳐진다. 그의 색채는 깊은 성찰과 인식에 기인한 것이며 이 모던한 구성은 치밀하게 정리되고 서로들 간의 보이지 않는 힘에 의하여 서로가 서로를 보완하고 있다. 이러한 정황으로 볼 때 그가 추구하는 것은 극도의 명료성과 지적 공간이다. 그의 색채는 한국 전통의 오방색을 기조(基調)로 한 원색의 향연을 이루고 있으며, 이렇게 이룩된 그의 조각은 공간 안에 존재하며 스스로 공간을 규정하는 것이다.\r

한편 최성철 작품의 곡면에서 보이는 원형, 또는 방형의 선들은 그 안에 존재하는 형태들을 구획하기 위한 것임은 분명하나, 오히려 신비로운 공간을 연출하고 있으며 미지의 시계를 규정하는 블록 같기도 하다. 물론 형태에 있어서 유연한 곡성과 파편화된 편린들의 재구성, 그리고 역동성을 통해 구현한 긴 장미 등이 그의 독창성을 충분히 설명하지만, 우리를 주목하게 하는 것은 그의 색채 감각과 조각표면의 선을 도입해 이룩한 치밀하면서도 생경한 공간일 것이다. 이것이 외부공간과 어우러져 하나가 될 때 비로소 그의 작품은 그가 그토록 경원(敬遠)시 하던 대자연의 일부로 거듭나게 되는 역설이 성립된다.\r

이경모(미술평론가)